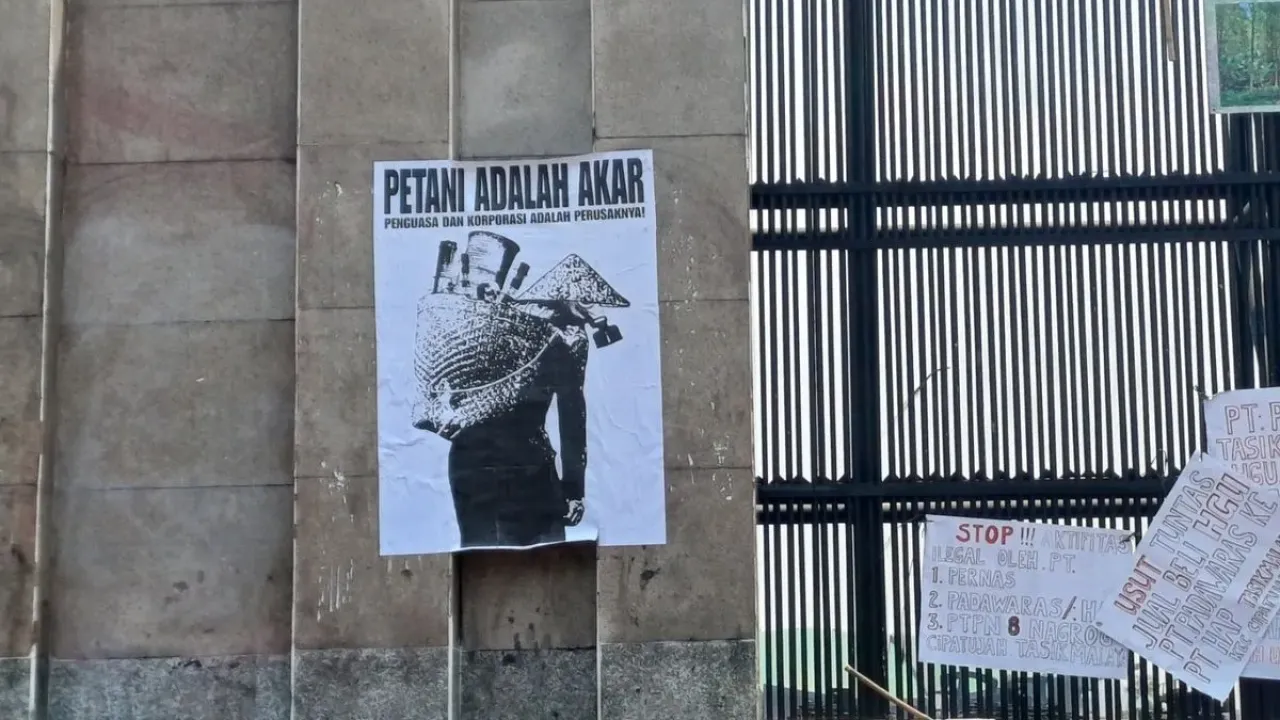

Setiap tahun, peringatan Hari Tani Nasional sering dirayakan dengan berbagai seremoni dan slogan heroik. Namun kenyataannya, di lapangan petani Indonesia masih menghadapi kenyataan pahit: mereka masih terpinggirkan, mengalami kesulitan akses tanah, dan penguasaan lahan justru semakin terkonsentrasi di tangan korporasi besar maupun elite politik.

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) pernah diharapkan menjadi tonggak utama terciptanya tatanan agraria yang adil dan berkeadilan. UUPA menegaskan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat dan fungsi sosial hak atas tanah, yang seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan agraria nasional. Namun, setelah lebih dari enam dekade, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia cenderung stagnan dan terjebak dalam praktik labelisasi legalisasi ketimpangan melalui program sertifikasi massal yang sering mengabaikan akar persoalan.

Konflik Agraria Meningkat dan Menyebabkan Krisis Struktural

Lonjakan konflik agraria dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kegagalan serius dalam menjalankan amanat reforma agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, sepanjang 2024 saja, terjadi hampir tiga ratus kasus konflik tanah yang melibatkan lebih dari satu juta hektare lahan. Mayoritas dari mereka adalah petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok miskin kota yang kehilangan ruang hidupnya.

Sektor perkebunan mendominasi sebagai sumber konflik, di mana lebih dari 100 kasus terjadi, dengan dua pertiga di antaranya berkaitan dengan ekspansi perkebunan sawit. Perkebunan sawit yang sering diklaim mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa justru menjadi sumber utama perampasan tanah, mengusir hampir 15 ribu keluarga dari lahan garapan mereka.

Selain itu, proyek infrastruktur yang dikemas dalam label Proyek Strategis Nasional turut berkontribusi pada puluhan konflik, sementara kegiatan pertambangan batu bara dan nikel menambah luka di wilayah agraria. Konflik ini menyebar hampir ke seluruh provinsi, dengan angka tertinggi di Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Petani dan warga kecil menghadapi ancaman penggusuran, kriminalisasi, dan kekerasan yang terus meningkat.

Fakta-fakta di lapangan memperlihatkan bahwa konflik agraria bukan hanya soal sengketa tanah biasa, melainkan mencerminkan krisis struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan lahan. Negara sering berperan sebagai fasilitator bagi modal besar, melalui kebijakan perkebunan, proyek infrastruktur, hingga regulasi yang memudahkan badan usaha swasta dan Bank Tanah untuk menguasai tanah rakyat.

Reforma agraria yang seharusnya menjadi solusi, justru sering tereduksi menjadi program sertifikasi semata, sementara akar ketidakadilan dibiarkan terus menyebar. Data tahun 2024 mencatat sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria, termasuk yang mengalami penembakan dan tewas. Mayoritas korban adalah petani, masyarakat adat, dan warga miskin kota.

Negara tampak lebih berpihak kepada kepentingan korporasi besar daripada melindungi hak rakyat kecil. Dalam kondisi demikian, reforma agraria kehilangan maknanya sebagai jalan menuju keadilan sosial dan kedaulatan pangan, yang seharusnya diamanatkan oleh UUPA dan UUD 1945.

Baca juga: Gianni Infantino Ingatkan Beratnya Tantangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Paradigma Reformasi Agraria yang Gagal dan Melenceng

Sejak awal, reforma agraria di Indonesia dirancang sebagai agenda perubahan struktural, yang menitikberatkan pada redistribusi tanah secara adil. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Marx tentang perlunya distribusi ulang alat produksi agar tidak terkonsentrasi di tangan segelintir kekuatan ekonomi. UUPA 1960 secara tegas mengatur batasan luas tanah dan fungsi sosial hak atas tanah, namun pelaksanaan nyata seringkali menyimpang dari cita-cita tersebut.

Cara daftar Petani Milenial 2024.

Cara daftar Petani Milenial 2024.

Program sertifikasi massal sejak era Orde Baru hingga saat ini, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, malah sering digunakan untuk memperkuat status quo dan memfasilitasi kemapanan ketimpangan kepemilikan tanah. Teori akses dari Ribot dan Peluso menegaskan bahwa keadilan agraria tidak hanya soal kepemilikan formal, tetapi juga akses aktual terhadap tanah, sumber daya, dan manfaat ekonomi.

Dalam praktiknya, negara lebih berpihak kepada modal besar, memperkuat akses korporasi dan mengabaikan klaim historis masyarakat kecil. Pelaksanaan reforma agraria pun lebih banyak berfokus pada aspek administratif—seperti pendaftaran tanah dan sertifikasi—tanpa menyentuh akar ketimpangan struktural di lapangan.

Sebagai hasilnya, reforma agraria di Indonesia sering terjebak dalam “reforma agraria administratif”, mengabaikan tujuan utama untuk membongkar konsentrasi penguasaan tanah yang timpang dan memperjuangkan redistribusi sumber daya yang merata. Akibatnya, sengketa dan konflik agraria yang terus berlangsung merupakan kegagalan negara menunaikan amanat reformasi agraria yang sesungguhnya.

Baca juga: Prabowo Hadiri Langsung Sidang PBB Pertama dalam 10 Tahun

Menata Ulang Agenda Reforma Agraria

Untuk merealisasikan reforma agraria sejati, diperlukan keberanian politik yang lebih dari sekadar program sertifikasi dan jargon pembangunan. Negara harus mengacu kembali pada mandat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa tanah bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kehidupan yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Prinsip redistribusi tanah harus dipulihkan sebagai inti dari reforma agraria, bukan sekadar agenda administratif. Distribusi kembali tanah yang terkonsentrasi di tangan korporasi, badan usaha negara, dan bank tanah harus diarahkan untuk petani kecil dan masyarakat adat. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan struktural dan mencegah konflik berkepanjangan.

Reforma agraria bukan pemberian dari negara, melainkan prasyarat penting dalam membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas, mengingat catatan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat adat pada tahun 2024 menunjukkan adanya kecenderungan aparat memperkuat kepentingan modal besar.

Penegakan hukum yang berpihak pada keadilan agraria adalah fondasi utama agar reforma agraria tidak lagi menjadi panggung kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai tangan represif yang mengesahkan perampasan tanah.

Hanya dengan keberpihakan tegas kepada petani, masyarakat adat, dan kelompok miskin yang selama ini dikorbankan atas nama pembangunan, cita-cita keadilan sosial menurut amanat UUPA 1960 dapat terwujud. Jika tidak, reforma agraria akan terus menyimpang dari jalur semestinya dan keadilan sosial hanya akan menjadi retorika kosong di tengah luka rakyat yang tak kunjung sembuh.

Tags: Keadilan Sosial reforma agraria konflik tanah politik agraria kedaulatan pangan